রাজনৈতিক সাংবাদিকতার বিপদ !

নাগরিক অনলাইন ডেস্ক

১৩ এপ্রিল, ২০২৩, 12:06 PM

রাজনৈতিক সাংবাদিকতার বিপদ !

নিয়ন মতিয়ুল

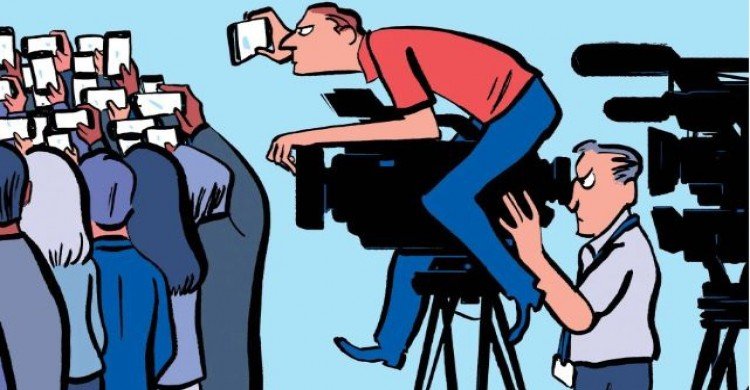

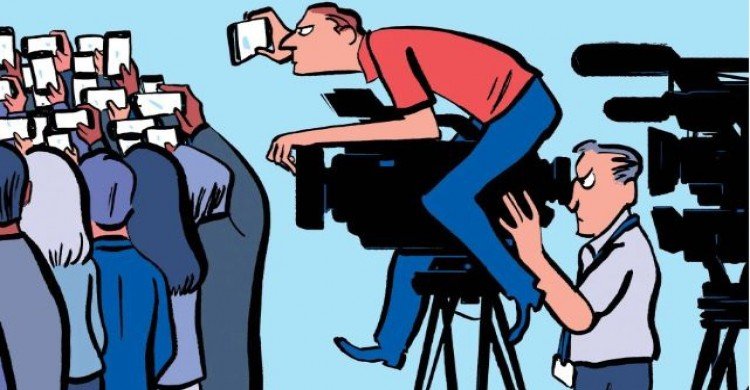

মাথার মধ্যে গিজগিজ ‘রাজনীতি’ নিয়ে সাংবাদিকতা করছেন, তাই তো? নিউজ কোনদিকে নেবেন তা নিয়ে টেনশনে আছেন! বিগবসদের হাবভাব বুঝে নিউজ খুন করার কথাও ভাবতে হচ্ছে। কঠিন বিপদে পড়েছেন তাই না? তবে, ভাববেন না এমন বিপদ আপনার একার, পরিস্থিতির মুখোমুখি প্রায় সবাই। কারণ, এখনও আমরা বিগত শতকের রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ঘেরাটোপেই বন্দি।

মনে রাখবেন, আমাদের প্রত্যেকের মগজেই কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ‘পলিটিক্যাল ডিটেক্টর ডিভাইস’। সামাজিক মাধ্যমে কোনো পোস্ট দিব, চায়ের টেবিলে আড্ডা বা বিতর্ক করবো, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে ফেলবে সেই ডিভাইস। এক্ষেত্রে আমরা সাংবাদিক কিংবা সংবাদকর্মী হলে তো কথাই নেই। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয়ই ঠিক করবে আমি বা আপনি কোন ধারার উপযোগী।

মূলত, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের গণমাধ্যমের রাজনৈতিক সাংবাদিকতার প্রাসঙ্গিকতা কয়েক দশক আগেই শেষ হয়েছে। এরপর এসেছে বস্তুনিষ্ঠতা। সেখান থেকে করপোরেট পেরিয়ে বর্তমানে আমরা কূটনৈতিক-অর্থনীতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। আমাদের অভ্যন্তরীণ আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়কে প্রভাবিত করে চলেছে বৈশ্বিক ভূরাজনীতি আর অর্থনৈতিক-কূটনীতি। সে বিচারে গণমাধ্যমকে সেই উচ্চতায় ভূমিকা পালন করা এখন জরুরি।

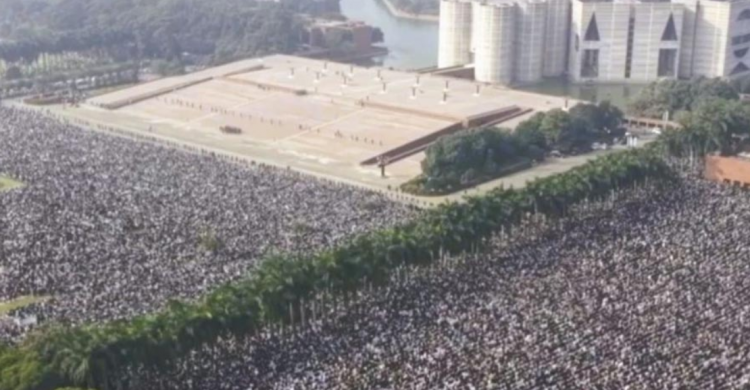

তবে আমাদের গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকছে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন, প্রতিহিংসা, শত্রু-শত্রু খেলা, পারস্পরিক শক্তির চ্যালেঞ্জ, রাজনীতির মেরুকরণ প্রক্রিয়ার প্রবাহমান ঘটনায়। রাজনৈতিক বালিঝড়ে অনেকটা উটপাখি হয়ে। কারণ, আমাদের রাজনীতির ইতিহাস নৃশংসতা আর রক্তে ভেজা। সমাধানহীন অবিশ্বাস, ঘৃণা, ভয় আর জিঘাংসায় জর্জরিত। যার প্রভাব গণমাধ্যমে প্রবল। ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত রেখে পক্ষে-প্রতিপক্ষে অবস্থান নিতে হয়। এতে বিশ্বাস আর জনপ্রিয়তা হারিয়ে গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে ‘পলিটিকেল বিজনেস’ আর করপোরেট স্বার্থের পাহারাদার।

অথচ, জলবায়ু, পরিবেশ আর বিপজ্জনক বৈশ্বিক রাজনীতি বিশ্বকে প্রতিমুহূর্তে মহাবিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা ঠেকাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে একমাত্র গণমাধ্যম। যে বাস্তবতার বাইরে নয় বাংলাদেশ। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর আরও বড় বড় চ্যালেঞ্জ সামনে। যা মোকাবিলায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল, দক্ষ মানবসম্পদ, সুশাসন, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে স্মার্ট শিক্ষা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির জনগণ, যৌক্তিক আর মুক্তজ্ঞানের চর্চা জরুরি।

আর এজন্য প্রয়োজন ‘কোয়ালিটি’ রাজনৈতিক পরিবেশ আর নির্মোহ, নিরপেক্ষ গবেষণাভিত্তিক গণমাধ্যম। অথচ তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ সাংবাদিকতায় অতিরাজনৈতিকবোধ একবিংশ শতকের স্বপ্নপূরণের জরুরি ইস্যুগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়।

নাগরিক অনলাইন ডেস্ক

১৩ এপ্রিল, ২০২৩, 12:06 PM

নিয়ন মতিয়ুল

মাথার মধ্যে গিজগিজ ‘রাজনীতি’ নিয়ে সাংবাদিকতা করছেন, তাই তো? নিউজ কোনদিকে নেবেন তা নিয়ে টেনশনে আছেন! বিগবসদের হাবভাব বুঝে নিউজ খুন করার কথাও ভাবতে হচ্ছে। কঠিন বিপদে পড়েছেন তাই না? তবে, ভাববেন না এমন বিপদ আপনার একার, পরিস্থিতির মুখোমুখি প্রায় সবাই। কারণ, এখনও আমরা বিগত শতকের রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ঘেরাটোপেই বন্দি।

মনে রাখবেন, আমাদের প্রত্যেকের মগজেই কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ‘পলিটিক্যাল ডিটেক্টর ডিভাইস’। সামাজিক মাধ্যমে কোনো পোস্ট দিব, চায়ের টেবিলে আড্ডা বা বিতর্ক করবো, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে ফেলবে সেই ডিভাইস। এক্ষেত্রে আমরা সাংবাদিক কিংবা সংবাদকর্মী হলে তো কথাই নেই। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয়ই ঠিক করবে আমি বা আপনি কোন ধারার উপযোগী।

মূলত, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের গণমাধ্যমের রাজনৈতিক সাংবাদিকতার প্রাসঙ্গিকতা কয়েক দশক আগেই শেষ হয়েছে। এরপর এসেছে বস্তুনিষ্ঠতা। সেখান থেকে করপোরেট পেরিয়ে বর্তমানে আমরা কূটনৈতিক-অর্থনীতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। আমাদের অভ্যন্তরীণ আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়কে প্রভাবিত করে চলেছে বৈশ্বিক ভূরাজনীতি আর অর্থনৈতিক-কূটনীতি। সে বিচারে গণমাধ্যমকে সেই উচ্চতায় ভূমিকা পালন করা এখন জরুরি।

তবে আমাদের গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকছে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন, প্রতিহিংসা, শত্রু-শত্রু খেলা, পারস্পরিক শক্তির চ্যালেঞ্জ, রাজনীতির মেরুকরণ প্রক্রিয়ার প্রবাহমান ঘটনায়। রাজনৈতিক বালিঝড়ে অনেকটা উটপাখি হয়ে। কারণ, আমাদের রাজনীতির ইতিহাস নৃশংসতা আর রক্তে ভেজা। সমাধানহীন অবিশ্বাস, ঘৃণা, ভয় আর জিঘাংসায় জর্জরিত। যার প্রভাব গণমাধ্যমে প্রবল। ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত রেখে পক্ষে-প্রতিপক্ষে অবস্থান নিতে হয়। এতে বিশ্বাস আর জনপ্রিয়তা হারিয়ে গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে ‘পলিটিকেল বিজনেস’ আর করপোরেট স্বার্থের পাহারাদার।

অথচ, জলবায়ু, পরিবেশ আর বিপজ্জনক বৈশ্বিক রাজনীতি বিশ্বকে প্রতিমুহূর্তে মহাবিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা ঠেকাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে একমাত্র গণমাধ্যম। যে বাস্তবতার বাইরে নয় বাংলাদেশ। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর আরও বড় বড় চ্যালেঞ্জ সামনে। যা মোকাবিলায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল, দক্ষ মানবসম্পদ, সুশাসন, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে স্মার্ট শিক্ষা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির জনগণ, যৌক্তিক আর মুক্তজ্ঞানের চর্চা জরুরি।

আর এজন্য প্রয়োজন ‘কোয়ালিটি’ রাজনৈতিক পরিবেশ আর নির্মোহ, নিরপেক্ষ গবেষণাভিত্তিক গণমাধ্যম। অথচ তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ সাংবাদিকতায় অতিরাজনৈতিকবোধ একবিংশ শতকের স্বপ্নপূরণের জরুরি ইস্যুগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়।